生前贈与のデメリットを正しく理解していますか?

?生前贈与は、相続税対策や家族への支援として広く利用される方法です。

教育資金や住宅取得資金の援助などメリットも大きい一方で、見落とされがちなリスクも存在します。

たとえば、贈与税の負担、財産管理のコントロール喪失、家族間の不平等感から生じるトラブルなど、適切な知識がなければかえって不利益を招くこともあるのです。

また、生前贈与は「相続」と似ていますが、仕組みや税制上の扱いには大きな違いがあります。

メリットと並んでデメリットを把握することで、初めて自分に合った最適な資産承継方法を選ぶことが可能になります。

本記事では、

- 生前贈与と相続の違い

- 生前贈与で起こりやすい代表的なデメリット

- 注意すべきリスクとその回避策

をわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、「生前贈与を選ぶべきかどうか」判断できる知識が手に入り、安心して相続対策を進められる状態になるはずです。

生前贈与とは?基本をおさらい

生前贈与は、資産承継を計画的に行ううえで重要な手段です。

しかし、その仕組みを誤解したまま進めると、節税効果を十分に得られなかったり、思わぬデメリットを抱えることになりかねません。

それでは、生前贈与の基本と相続との関係を整理しておきましょう。

生前贈与の定義

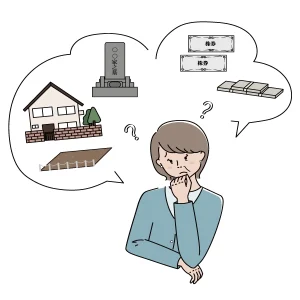

生前贈与とは、贈与者が生きている間に自分の財産を他人に無償で渡す行為を指します。これに対して「相続」は、贈与者が亡くなった時点で自動的に財産が相続人に移転する仕組みです。

つまり、相続は「死後の資産承継」であるのに対し、生前贈与は「生きている間に自らの意思で資産を渡せる」点が大きな違いです。

ただし、メリットばかりに目を向けるのは危険です。

贈与税の負担や家族間の不公平感といったデメリットも存在するため、両面を理解したうえで活用することが不可欠です。

生前贈与と相続の関係

生前贈与は「相続の一部を前倒しする仕組み」と言えます。

あらかじめ資産を移転することで、相続時の財産総額を減らし相続税の軽減につなげられます。

特に、年間110万円までの基礎控除を利用した「暦年贈与」や、不動産を対象とした「相続時精算課税制度」などをうまく活用すれば、相続税対策として大きな効果を発揮します。

ただし、相続開始前7年以内の贈与は「持ち戻し」として相続財産に加算されるルールがあるため、短期的な贈与では節税効果が薄れる可能性があります。

相続との関係を理解し、長期的な視点で贈与計画を立てることが重要です。

関連記事:不動産の生前贈与対象者 | 範囲と税金の注意点を詳しく解説します

生前贈与のデメリット|注意すべき5つのポイント

生前贈与は相続税の節税や家族への支援に役立つ一方で、リスクやデメリットも無視できません。

メリットだけに注目して贈与を進めてしまうと、思わぬ課税や家族間のトラブルに発展する可能性があります。

ここでは、特に注意すべき代表的なデメリットを5つ解説します。

関連記事:生前贈与の目的 | メリット・やり方・不動産活用まで専門家が解説

贈与税の発生

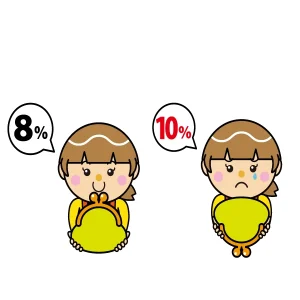

生前贈与の最大のデメリットは、贈与税の負担です。

年間110万円の基礎控除を超える部分には贈与税が課税されるため、多額の財産を一度に移転すると想定以上の税額が発生します。

特に高額贈与では累進課税の仕組みにより税率が上がるため、「節税目的で贈与したのに、かえって税負担が増えた」というケースもあり得ます。

資産のコントロール喪失

一度贈与した資産は、贈与者の所有権から完全に外れるため、自分の思い通りに管理することはできなくなります。

例えば、不動産を贈与した後に売却や利用方法を変更したくても、すでに贈与済みであれば権限は受贈者に移っています。

資産の使途が贈与者の意図と異なる可能性もあるため、長期的な視点で本当に手放してよい資産かどうかを慎重に見極める必要があります。

家族間の不平等感・トラブル

特定の子供や孫だけに生前贈与を行うと、他の相続人との間に不公平感が生じやすく、相続時にトラブルを招く恐れがあります。

例えば、長男にだけ不動産を贈与し、他の兄弟姉妹には何も与えなかった場合、相続時に不満が表面化し「争族」に発展するリスクがあります。公平性を意識した計画的な贈与が重要です。

財産評価の誤り

生前贈与では、贈与する財産を正しい評価額で算定する必要があります。

不動産の評価を実勢価格でなく固定資産税評価額や路線価で算出することを知らずに手続きを進めると、想定外の贈与税が課される可能性があります。

また、株式や投資信託など価格変動のある資産は、評価のタイミング次第で大きく税額が変動するため、専門家の助言を受けることが安心です。

贈与者自身の生活資金不足

資産を早く移転しすぎると、贈与者本人の老後資金や医療費に不安が残ることも大きなデメリットです。

将来的に予想外の出費が発生した際、資産をすでに贈与してしまっていると対応できず、生活に困る可能性があります。「余裕資金の範囲」で行うのが生前贈与の鉄則です。

生前贈与が不向きなケース

生前贈与は多くのメリットを持つ一方で、すべての人に適しているわけではありません。

ライフプランや家族構成、資産状況によっては、生前贈与がかえってリスクとなる場合もあります。ここでは、特に生前贈与が不向きなケースを整理します。

- 老後資金に余裕がない人

生前贈与を行うと、その資産は戻ってきません。将来的に介護費用や医療費などが増えることを考えると、老後資金に不安がある人は無理に贈与すべきではありません。 - 財産を自分で管理し続けたい人

贈与した瞬間に所有権は完全に移転し、贈与者は管理権を失います。資産の運用や利用方法を自分の意思でコントロールしたい人には、生前贈与は不向きです。 - 家族間で公平性を重視する人

特定の子供や孫にだけ生前贈与を行うと、他の家族に不公平感を与え、将来的な相続争いの火種となる可能性があります。公平性を最優先したい人は、遺言や他の方法を選んだ方が安心です。 - 財産評価や税務知識に自信がない人

不動産や株式などの評価を誤ると、予想外の贈与税がかかる恐れがあります。税務知識が不十分で専門家に相談できない環境であれば、生前贈与はリスクが高い選択肢です。

生前贈与のデメリットを避けるための注意点

生前贈与には相続税対策や家族支援といった大きなメリットがある一方で、贈与税負担や資産コントロール喪失といったデメリットも存在します。こうしたリスクを最小限に抑えるには、事前の準備と適切な方法の選択が欠かせません。

ここでは、生前贈与を失敗しないために押さえておきたい注意点を解説します。

専門家に相談する重要性

不動産や株式などの財産は、評価額の算定や税務処理が非常に複雑です。

誤った判断をすると余計な税金が発生するリスクがあります。

そこで重要なのが、税理士や司法書士などの専門家に相談して適正評価を行うことです。専門家のサポートを受けることで、税務リスクを回避し、最適な贈与方法を選択できます。

贈与計画を立てる

生前贈与は、一度にまとめて実行するよりも、長期的に少しずつ進めることが効果的です。

暦年課税制度の基礎控除(年間110万円)を活用すれば、贈与税の負担を軽減しながら資産を移転できます。短期的な節税よりも、計画的な長期贈与の方が安心感があり、家族への支援としても持続的に機能します。

メリットとデメリットを比較して判断

生前贈与は万能ではありません。節税効果や家族支援といったメリットと、贈与税負担や生活資金不足などのデメリットを比較したうえで判断することが重要です。

また、生前贈与だけに頼らず、遺言や保険など他の相続対策と組み合わせることで、よりバランスの取れた資産承継が可能になります。

関連記事:生前贈与の目的とは? | 非課税制度・税率・不動産贈与のルール

生前贈与のデメリットを理解して賢く相続対策を

生前贈与は、相続税の節税や家族への支援に役立つ一方で、贈与税の負担・資産コントロールの喪失・家族間の不公平感といったデメリットも存在します。

これらを知らずに贈与を行うと、節税どころか余計な税金を払ったり、家族間のトラブルに発展したりするリスクがあります。

だからこそ、メリットと注意点を整理したうえで、自分や家族にとって本当に適した方法を選ぶことが大切です。贈与の目的を明確にし、どの商品をどのように贈与するかを計画的に進めれば、相続時の安心につながります。

さらに、税制や評価方法が複雑な不動産や株式の贈与では、専門家に相談することでリスクを回避し、安心して資産承継を進められるでしょう。

生前贈与のデメリットを正しく理解し、長期的な視点で賢く活用することが、家族の未来を守る最善の相続対策となります。

生前贈与は、節税や家族支援に役立つ一方で、贈与税・評価・公平性など注意点も多く、自己判断だけでは不安が残りがちです。

当社の専門家がLINE公式アカウントで無料相談を受け付けています。チャットで気軽に、あなたの状況に合わせた進め方をアドバイスします。

こんな方におすすめ

- 自分のケースで「贈与」と「相続」どちらが得か知りたい

- 不動産や株の評価・手続き・税金が不安

- 家族間の公平性やトラブルを避ける設計を相談したい