遺産分割協議って何をするの?その書類ってどう書けばいいの?

身内が亡くなったあと、残された家族が直面するのが”遺産をどのように分けるか”です。そして、その際に必要になるのが「遺産分割協」です。

でも実際には、

- 「協議って何を話し合えばいいの?」

- 「どんな書類を作ればいいの?」

- 「そもそも、やらないとどうなるの?」

このように、不安や疑問が多いのが現実です。

この記事では、遺産分割協議の意味や手順、協議書の書き方、注意点までをやさしく解説します。

初めて相続に関わる方でも安心して進められるよう、記載例や実務で使えるポイントも盛り込みました。

「何から始めればいいか分からない…」という方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

遺産分割協議とは?

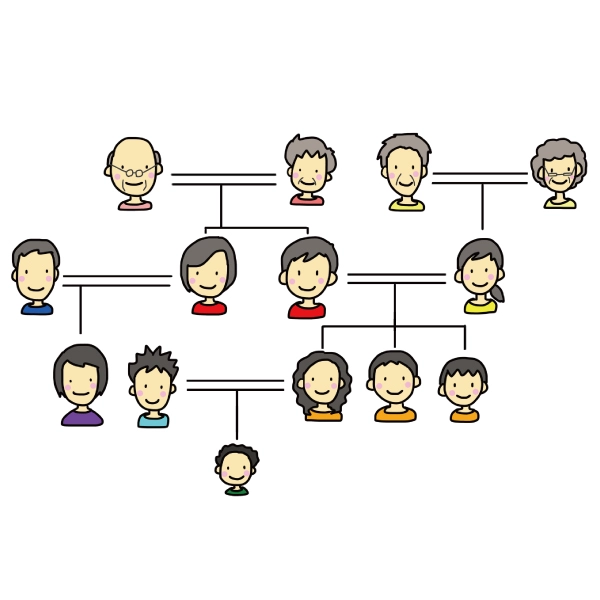

相続が発生すると、相続人は亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことになります。

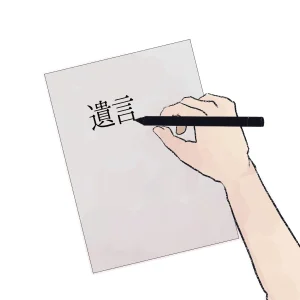

ただし、遺言書がない場合や遺言内容に不備がある場合、財産をどう分けるかを相続人全員で話し合って決める必要があります。

この話し合いが「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」です。

そもそも遺産分割とは何か

「遺産分割」とは、被相続人が残した財産を相続人で分け合う手続きのことです。

財産には、預貯金・不動産・株式・自動車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

法律上、相続人の取り分は「法定相続分」として定められています。しかし、それはあくまで目安に過ぎません。実際に誰が何を相続するかは、相続人の話し合いで自由に決めることができます。

なぜ協議が必要なのか(法定相続分だけでは不十分な理由)

法定相続分に従って単純に財産を分ければ良さそうに思えますが、実際にはそれだけではうまくいかないケースが多くあります。

たとえば、実家の土地や建物を3人の相続人で「3分の1ずつ」分けるのは現実的ではありません。そして、誰が住むのか、管理するのかといった実生活に関わる問題も出てきます。

また、銀行口座を一時的に凍結解除してお金を引き出すには相続人全員の合意が必要となるため、協議を避けては通れません。

つまり、実際の手続きには「誰が何を受け取るか」を明確にし、全員が納得したうえで文書(協議書)として残すことが不可欠なのです。

協議がまとまらないとどうなる?

もし相続人同士の意見が合わず、遺産分割協議がまとまらない場合は、以下のような問題が発生します。

- 不動産や預金の名義変更ができない

- 相続税の申告・納税が間に合わなくなるリスク

- 家族関係が悪化し、感情的なトラブルに発展することも

最終的に話し合いが決裂してしまった場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

しかし時間と費用がかかるため、できる限り協議による円満解決を目指すことが求められます。

遺産分割協議書の書き方と記載例

遺産分割協議がまとまったら、その内容を文書で残すのが「遺産分割協議書」です。

この書類は、不動産の名義変更や銀行預金の払い戻しなど、相続手続きを行うための必須書類となります。

「とりあえず書いてみた」では済まされません。正確に・明確に・抜け漏れなく作成することがとても重要です。

基本構成と記載項目(被相続人情報・財産・相続人情報など)

遺産分割協議書には、以下のような基本項目を含める必要があります:

- 被相続人の情報:氏名、生年月日、死亡日、本籍地など

- 相続人全員の情報:氏名、住所、生年月日、続柄

- 分割する財産の内容と分配先:預貯金、不動産、車、株式など、具体的に

- 全相続人が合意している旨の記載

- 作成年月日、署名・実印の押印(相続人全員)

これらがすべて揃っていなければ、手続き先で受け付けてもらえない可能性があります。特に「相続人全員の署名・押印」は必須です。

実際のフォーマットと文例(不動産・預貯金・車などの書き方)

具体的な書き方の一例を紹介します。

例①:不動産の記載例

下記の不動産を長男 ○○ 太郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

【不動産の表示】

所 在:○○県○○市○○町○丁目○番地

地 目:宅地

地 積:○○○平方メートル

※登記簿謄本(全部事項証明書)を参考に、表記は正確に行います。

例②:預貯金の記載例

被相続人 ○○ ○○ 名義の下記の預金を、長女 ○○ 花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号:1234567

例③:自動車の記載例

被相続人が所有していた下記の車両を、次男 ○○ 次郎に相続させる。

車名:トヨタ プリウス

車台番号:XXXXXX

登録番号:○○○○○

実際の協議書は、全財産を漏れなく記載し誰がどれを取得するかを明記することが重要です。

複数ページ・複数通の場合の契印・割印の注意点

遺産分割協議書が複数ページにわたる場合や、金融機関や法務局用に複数部作成する場合、契印(ページ間の綴じ印)や割印(書類間の一致確認印)が必要です。

- 複数ページの場合:ページをまたいでずれなく貼り合わせ、相続人全員の契印をする

- 複数通の場合:それぞれの協議書が「正本」として成立するよう、すべてに実印で押印する必要あり

- 印鑑証明書の添付:実印の押印に対応する形で、印鑑証明書(3か月以内のもの)も必要になります

手続き先によって形式や求められる記載内容が異なる場合もあるため、不安な場合は専門家のチェックを受けることをおすすめします。

遺産分割協議書の提出先と活用場面

作成した遺産分割協議書は、「作っただけ」では終わりません。この書類は、実際の相続手続きにおいて重要な役割を果たします。

- 相続財産の名義変更

- 金融資産の引き出し

- 相続税の申告

など、様々な場面で活用されます。正しく整えたうえで適切に提出・提出先に合わせた書式や書類の準備が必要です。

不動産登記、銀行手続き、相続税申告に必要

以下のような場面で、遺産分割協議書の提出が求められます。

不動産登記の変更(名義変更)

不動産の相続を受けた人が、法務局で名義変更登記をする際に必要です。ここで協議書がないと「誰が相続したのか」が証明できないため、登記は受け付けられません。

銀行・証券口座の名義変更・払戻し

- 被相続人名義の預貯金を払い戻し

- 名義変更

これらの作業を完了させるには、各金融機関へ協議書の提出が必要です。口座ごとに「所定の相続手続書類」があり、それと併せて協議書の原本またはコピーを提出する必要があります。

相続税の申告手続き

遺産総額が基礎控除を超える場合には、相続税申告も必要になります。その際、遺産分割の内容を明らかにする資料として協議書を提出します。

また、協議書がないと、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの節税措置が適用できないケースもあります。

提出時に必要な添付書類(印鑑証明書など)

遺産分割協議書を使って手続きを進める際には、他にも複数の書類が添付書類として求められます。

主に以下の書類が必要になります。

- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

→ 協議書に実印を押印していることを証明するために必要です。 - 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)と除籍・改製原戸籍

→ 相続関係を証明し、相続人を確定するために求められます。 - 相続人全員の戸籍謄本・住民票

→ 相続人の現在の情報を確認するために提出します。 - 財産関係書類(不動産登記簿謄本、預金残高証明など)

→ 分割対象財産の内容が明確であることを確認する資料です。

提出先ごとに書式や提出方法、必要書類が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

特に不動産登記と銀行手続きは「提出先による違い」が多くあります。

そのため、専門家に一度チェックしてもらうことで安心して手続きができます。

よくあるミスと注意点

遺産分割協議書は、一度作成してしまうと内容の訂正ややり直しが難しい書類です。後々トラブルにならないためにも、作成時によくあるミスを知っておくことは重要です。

相続人全員の合意が取れていない

遺産分割協議書は、相続人全員の合意が前提です。たとえ一人でも同意していない相続人がいる場合、協議自体が無効と判断されてしまいます。

以下のようなケースでは特に注意が必要です。

- 連絡が取れない相続人がいる

- 相続人の一部が未成年や認知症などで意思表示できない

- 相続関係を誤認していて、そもそも全員の署名が揃っていない

このような場合には、家庭裁判所による特別代理人の選任や、法定後見人の手続きが必要になることもあります。

不動産の地番や預金口座番号の記載ミス

財産の記載が不正確または曖昧だと、各種手続きで受理されない可能性があります。

特に注意したいのが次の2点です。

- 不動産の地番と家屋番号の混同

→ 「住居表示」と「登記上の表示」は異なり、法務局の登記手続きでは地番の記載が必要です。 - 預貯金の正式な金融機関名・支店名・口座番号の誤記

→ 一文字違いでも金融機関が受け付けないことがあります。

万が一のミスを防ぐには、登記簿謄本や通帳のコピーをもとに正確に転記することが基本です。

相続放棄や代襲相続が絡む場合の複雑性

相続放棄や代襲相続がある場合、協議書の作成はより慎重になる必要があります。

- 相続放棄した人は、初めから相続人でなかった扱いになります

→ そのため、協議書に署名捺印させてしまうと無効になる恐れがあります。 - 代襲相続では、被代襲者(亡くなった相続人)の子が代わりに相続する

→ 相続人の数や関係が複雑になり、記載ミスや漏れの原因になります。

このような特殊ケースでは、相続関係図を正確に作成して専門家のチェックを受けるのが無難です。

不安な手続き、ひとりで抱えないでください

遺産分割協議は、相続において避けては通れない大切なプロセスです。書類の書き方ひとつで、手続きの成否や家族間の関係にも大きな影響を与えることがあります。

とはいえ、

- 「誰に相談すればいいか分からない」

- 「自分たちだけで進めていいのか不安」

と感じる方も多いはずです。

そんなときこそ、相続の専門家に頼ることが最善の選択肢です。

- 協議書の内容を一緒に確認してほしい

- 書類の雛形が欲しい

- 自分たちのケースで相続放棄や代襲相続が絡むか判断がつかない

こうしたお悩みに、私たちは無料相談で丁寧にお応えしています。まずは今の状況を整理するだけでも、安心して前に進む一歩になります。

📱 LINEで簡単相談 / 📞 電話でもお気軽にご相談ください。