生前贈与の贈与対象者は、基本的に「誰にでも」設定することが可能です。家族や親族はもちろん、兄弟姉妹や甥・姪、さらには第三者に対しても贈与できます。

ただし、対象者によって税制上の扱いや必要な手続きが異なります。そこで、あらかじめ誰に贈与するのが最適かを理解しておくことが重要です。

この記事では、生前贈与の基本と対象者の範囲を整理し「誰まで贈与できるのか?」という疑問に答えていきたいと思います。

生前贈与の贈与対象者と年齢の関係

生前贈与は「誰にでも可能」です。しかしながら、対象者の年齢によって適用できる制度や手続きが変わります。

とくに未成年者に贈与する場合や、教育資金・結婚資金の非課税特例を利用する場合は、年齢条件が大きなポイントとなります。

贈与を受けられる対象者に年齢制限はあるのか?

基本的に、生前贈与を受ける側に年齢制限はありません。

贈与契約が成立すれば、未成年者や高齢者でも対象になります。

ただし、未成年者の場合は自分で契約行為ができません。そのため、親権者が代理して手続きを行う必要があります。

未成年者への贈与の取り扱い(親権者による手続きが必要)

未成年者に不動産や高額な資産を贈与する場合は、親権者が代理人として贈与契約を締結します。

例えば、親が子どもに不動産を生前贈与するケースでは、贈与契約書に親権者が署名し、登記手続きも代理で行います。

また、未成年者が将来成人したときに資産の管理方法を巡ってトラブルにならないよう、事前に贈与の目的や利用計画を明確にしておくことが望ましいです。

教育資金や結婚資金の特例(対象年齢あり)

生前贈与には、一定の年齢条件を満たすことで非課税となる特例があります。代表的なのが以下の制度です。

- 教育資金の一括贈与の非課税制度

- 30歳未満の子や孫を対象に、最大1,500万円まで非課税(金融機関を通じて管理)。

- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

- 20歳以上50歳未満を対象に、最大1,000万円まで非課税(一定の条件あり)。

これらの制度は対象年齢が限られているため、「誰に」「いつ」贈与するかが非常に重要です。制度の期限や要件を確認したうえで活用すると、効率的に資産を移転できます。

生前贈与の贈与対象者と非課税の制度

生前贈与は「贈与税が高い」というイメージを持たれがちです。しかし、実際にはさまざまな非課税制度や特例が設けられているため、知っておくとよいでしょう。

これらを正しく活用すれば、贈与税の負担を抑えつつ、スムーズに資産を移転することが可能です。

基礎控除(年間110万円)

生前贈与には、誰に贈与しても適用できる基礎控除(年間110万円)があります。

例えば、子どもに毎年110万円ずつ現金を贈与すれば、贈与税がかからずに資産を移転できます。

複数の相手に贈与することも可能なので、複数年に分けて少しずつ財産を移す「暦年贈与」はよく使われる方法です。

相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)

子や孫への贈与では、「相続時精算課税制度」を選択することができます。

これを利用すると、合計2,500万円まで非課税で贈与でき、その金額を超えた分についても一律20%の贈与税となります。

将来、相続が発生した際に相続財産に加算して精算される仕組みのため、相続を見据えて早めに資産を移転したい場合に有効です。

ただし、一度選ぶと暦年課税(110万円控除)には戻せないため注意が必要です。

配偶者控除(居住用不動産2,000万円まで非課税)

配偶者への贈与では、「居住用不動産」や「居住用不動産を取得するための資金」について、最高2,000万円まで非課税となる「配偶者控除」があります。

この特例は、結婚して20年以上経過している夫婦に限られ、一生に一度しか使えません。

長年住み続けた自宅をパートナーに安心して残す方法として有効です。

関連記事:不動産の生前贈与対象者 | 範囲と税金の注意点を詳しく解説します

教育資金・結婚子育て資金の非課税制度(対象年齢あり)

特定のライフイベントに合わせた非課税制度もあります。

- 教育資金の一括贈与の非課税制度

- 30歳未満の子や孫に対し、1人あたり最大1,500万円まで非課税。学費や入学金などに充てられる。

- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

- 20歳以上50歳未満を対象に、最大1,000万円まで非課税。結婚式費用や子育て資金に活用可能。

これらの制度は対象年齢や用途が限定されているため、制度の内容をよく理解し、条件に合うタイミングで活用することが大切です。

贈与対象者を選ぶ際の注意点

生前贈与は資産承継を円滑に進めるための有効な方法です。しかしながら、贈与する対象者を誤って選ぶと、後々のトラブルや予想外の税負担につながることがあります。

ここでは、贈与対象者を決める際に押さえておくべき重要なポイントを整理します。

公平性の確保(複数の相続人がいる場合)

相続人が複数いる場合、特定の人だけに生前贈与を行うと、他の相続人が不公平に感じるケースがあります。

不動産など分割が難しい財産は特にトラブルの火種になりやすいです。

公平性を保つためには、贈与を行ったことを家族全員に共有する、または遺言書で補填の方法を明示するなどの工夫が大切です。

贈与の目的を明確にすること

贈与は「資産を減らすため」や「相続税対策」といった理由だけでなく、受贈者に資産をどう活用してもらいたいかという目的意識を持つことが大切です。

例えば、教育資金としての贈与なのか、居住用不動産として安定した生活を送ってほしいのかを明確にすれば、対象者の選定もスムーズになり、トラブル防止にもつながります。

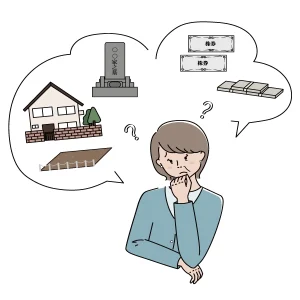

将来の相続税への影響を理解すること

生前贈与は「その場の贈与税」だけでなく、将来の相続税にも影響を与えます。

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻されるルールがあるため、計画的に進めなければ節税効果が薄れることもあります。

また、誰に贈与するかによって相続税の負担が変わるケースもあるため、事前に専門家に相談し、相続全体を見据えた判断を行うことが重要です。

生前贈与の贈与対象者は計画的に選ぶ

生前贈与の贈与対象者は、家族や親族はもちろん、第三者まで幅広く設定できます。

しかし、年齢による条件や非課税制度の適用範囲を理解せずに進めると、思わぬ税負担や相続時のトラブルにつながることがあります。

特に、

- 教育資金

- 結婚・子育て資金

- 配偶者控除

これらの非課税制度を上手に活用できるかどうかは、大きな節税効果を左右します。

誰に、どのような目的で贈与するのかを計画的に考え、早めに準備を進めることが安心した資産承継につながります。

複雑な制度や税務上の判断が必要な場合は、専門家に相談しながら最適な方法を選ぶことをおすすめします。

まずはLINEで気軽に無料相談してみませんか?

生前贈与は「誰に贈与するか」によって、税金や将来の相続トラブルに大きな差が出ます。

制度を理解して計画的に進めることが大切ですが、実際にはケースごとに判断が難しいのも事実です。

当社では、経験豊富な専門家がLINEを通じて無料相談を受け付けています。スマホから簡単に登録でき、ちょっとした疑問から具体的なご相談までお気軽にご利用いただけます。

- 贈与対象者を誰にすべきか迷っている

- 非課税制度をどのように使えばいいか知りたい

- 将来の相続トラブルを避けたい

こんな方は、ぜひこの機会にご相談ください。今すぐ下記のリンクから公式LINEに登録して、不安を解消しましょう。

👉 [LINEで無料相談する]

株式会社相続・終活ライフサポートこころわ