生前贈与とは?今回の記事では、今こそ知っておきたい家族への「贈り方」について紹介します。

「相続税が心配…」「元気なうちに子どもや孫に財産を渡しておきたい」

そんな想いを叶える手段が生前贈与です。

生きている間に財産を譲ることで、相続税の節税や家族への支援が可能になります。しかし、正しく活用しないと税務トラブルや贈与の無効化といった落とし穴もあるので注意が必要です。

本記事では、以下の4つのテーマを中心に解説します。

- 生前贈与の基本知識

- 目的別の活用方法

- 注意点、

- 実際の手続き

これらをまでを網羅的に解説し“損をしない・揉めない”贈与の進め方を、やさしく丁寧にお伝えします。

そもそも生前贈与とは?

終活や相続対策を考える中で、注目されている手段のひとつが生前贈与です。

これは、将来の財産移転を円滑にし、家族への思いやりをカタチにする有効な方法ですが、そもそも「生前贈与とは何か?」を正しく理解することが重要です。

生前贈与の定義と相続との違い

生前贈与とは、自分が生きているうちに、自分の財産を他人に無償で譲る行為を指します。これは贈与契約に基づいて成立し、たとえば現金、不動産、株式などを子どもや孫に渡すことが含まれます。

一方で、相続は人が亡くなったときにその財産を法定相続人が引き継ぐものです。

法的には、贈与は贈与契約(意思表示の合致)によって成立するのに対し、相続は法律に基づく権利の発生であるという点が大きな違いです。

また、手続き上も相続は相続登記や相続税申告など特有の流れを持ちます。ですが、生前贈与は贈与税の申告・納付を前提とした手続きになります。

生前贈与が注目される理由

生前贈与が近年注目を集めている理由は、大きく分けて「節税」と「自由度」にあります。

まず、相続税対策としての有効性です。

相続財産が一定額(基礎控除)を超えると相続税が課されますが、生前に少しずつ贈与しておくことで相続財産を圧縮し、将来の税負担を軽減できます。

また、生前贈与は相続と異なり、自分の意思で「誰に・何を・どれだけ」渡すかを決めることができる自由さがあります。

たとえば、法定相続人以外の人(孫や内縁のパートナーなど)にも財産を託すことが可能です。

このように、生前贈与は「想いを反映しやすい」「柔軟な資産移転ができる」といった観点から、多くの方にとって魅力的な選択肢となっています。

生前贈与の主な活用方法

生前贈与はただ「渡す」だけではありません。

目的や家族構成、財産の種類に応じて活用方法を戦略的に選ぶことで、節税やリスク対策に大きな効果を発揮します。

ここでは、代表的な4つの活用方法を紹介します。

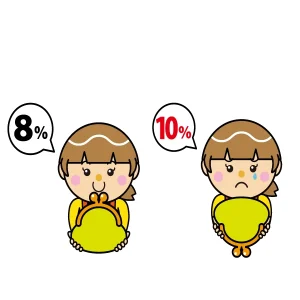

暦年贈与による節税(年間110万円の非課税枠)

最も基本的で多くの人が利用しているのが「暦年贈与」です。これは、1人あたり年間110万円までなら贈与税がかからない非課税枠を活用する方法です。

たとえば、子どもや孫など複数の人に毎年110万円ずつ贈与すれば、数年かけて大きな財産を非課税で移転できることになります。

ただし、「毎年贈与している」と見なされないよう、毎年きちんと贈与契約書を作成し、通帳や印鑑の管理を分けるなど、形式的な整備も重要です。

教育資金・結婚資金などの一括贈与特例

一定の条件を満たすことで、高額な贈与でも非課税となる制度があります。

たとえば、

- 教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)

- 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)

といった特例制度は、孫世代への支援や、資産の有効な移転策として注目されています。これらは金融機関を通じた管理型の制度であるため、贈与後の使途が明確であること、使い切らなかった金額は相続扱いになる可能性があることにも注意が必要です。

不動産や株式の戦略的贈与

現金や預貯金だけでなく、不動産や株式といった高額資産を贈与することで、節税の効果をさらに高められることがあります。

特に、相続時の評価が高くなりやすい資産は、将来値上がりする前に贈与するのが効果的です。たとえば、賃貸物件を早期に贈与することで、将来の収益を受益者側に移すことができ、トータルでの税負担を抑えることにもつながります。

ただし、不動産の贈与には不動産取得税や登録免許税なども発生するため、トータルコストと節税効果のバランスを考える必要があります。

贈与信託・家族信託との併用によるリスク対策

近年注目されているのが、信託制度と生前贈与を組み合わせた方法です。

たとえば「贈与信託」では、子どもや孫に財産を渡しつつ、一定のルールに基づいて使用を制限することができます。

また「家族信託」を使えば、認知症などで判断能力が衰えた後でも、あらかじめ決めた人が財産を管理・運用していく仕組みをつくることが可能です。

★関連記事:終活の新常識!家族信託の活用で安心の相続計画を実現する方法

信託を活用することで、

- 財産の使い道をコントロールしたい

- まだ若い孫にいきなり大きな金額を持たせたくない

- 将来的な相続トラブルを防ぎたい

といったニーズに柔軟に対応できます。

★関連記事:生前贈与の活用方法と節税・家族支援に役立つ終活戦略を徹底解説

生前贈与の正しい手続き方法

生前贈与は、「あげる」「もらう」だけで完了するものではありません。

税務上も法的にも正しい手続きを踏まないと、「贈与と認められない」「税務署から否認される」などのトラブルにつながる可能性があります。

ここでは、確実かつ安全に生前贈与を実行するための3つの重要ステップをご紹介します。

贈与契約書の作成

贈与は民法上「契約」であり、原則として当事者の合意が成立すれば成立します。

しかし、実務上は後々のトラブルや税務リスクを避けるためにも、書面による契約書の作成が強く推奨されます。

書面化の目的とメリット

- 税務署への証明資料になる

- 遺産分割協議などの際にトラブルを防げる

- 贈与者・受贈者の意思確認が明確になる

契約書に記載すべき主な内容

- 贈与する財産の種類・金額・数量など

- 贈与者と受贈者の氏名・住所・押印

- 贈与の年月日とその条件(ある場合)

- 贈与の無償性(「対価なし」であること)

贈与契約書はできれば2通作成し、双方が1通ずつ保管するのが望ましいです。

財産の移転手続き(預金・不動産・証券など)

贈与が実質的に成立するには、贈与財産が確実に受贈者の管理下に置かれる必要があります。財産の種類ごとに移転方法は異なりますので、実務に即した対応が必要です。

預貯金の場合

- 受贈者名義の口座に振り込み

- 現金手渡しの場合も、通帳記帳や領収書で証明を残す

不動産の場合

- 所有権移転登記が必要

- 贈与による登記には登録免許税がかかる(評価額の2%)

- 公正証書による贈与契約書の作成が推奨される

上場株式・投資信託など

- 証券会社を通じた名義変更手続き

- 贈与評価額は「贈与日」の時価で判定

財産の種類によっては税負担が発生するため、事前に専門家への相談が安心です。

贈与税の申告と納付

贈与税には年間110万円の非課税枠(暦年課税)が設定されています。この金額を超えて贈与を受けた場合には、翌年2月1日〜3月15日までの間に申告と納付が必要です。

申告の必要なケース

- 贈与額が年間110万円を超える

- 教育資金の一括贈与や住宅取得資金の贈与で特例を使う場合

- 不動産や高額資産を贈与された場合

申告書に記載する主な内容

- 贈与の内容と評価額

- 贈与者・受贈者の情報

- 適用する特例の有無(例:配偶者控除など)

指摘されやすいポイント

- 実際には管理されていない「名義預金」

- 贈与の事実を裏付ける証拠不足(通帳の共有、契約書の未作成など)

税務署は数年分遡って調査できるため、一度でも「形式だけ」の贈与があると全体が疑われる可能性があります。

贈与税の申告を怠ると延滞税や加算税が課されることもあるため、慎重な対応が必要です。

生前贈与に潜む落とし穴と注意点

生前贈与は節税や資産移転に有効な手段である一方、正しい知識や準備がなければ思わぬトラブルに発展する可能性もあります。

ここでは、実務上よく見られる3つの注意点について解説します。贈与を成功させるためには、「落とし穴」を事前に知り、的確に対応することが大切です。

名義預金とみなされるリスク

「名義預金」とは、実質的には贈与が完了していないにもかかわらず、形式的に相手名義にされた預金のことを指します。税務調査でも非常にチェックされやすいポイントです。

たとえば、親が子名義の口座に資金を移しても、その口座を親が管理していたり、子が存在自体を知らなかった場合、贈与の成立とは認められません。

回避のための対策

- 受贈者本人が管理する口座を用意する

- 通帳・印鑑・キャッシュカードは受贈者が保管する

- 贈与契約書の作成で意思確認を明確にする

税務署から「これは贈与ではなく親の資産」と判断されると、相続時に相続財産として加算される可能性があります。

贈与の実態が認められないケース

形式的に贈与を行ったつもりでも、その実態が伴っていなければ贈与として成立しないというリスクがあります。特に注意すべきなのは、下記のようなパターンです。

- 贈与契約書を作成していない

- 贈与の履歴(通帳の記録・領収書など)が残っていない

- 財産の管理権限が贈与者のまま

このようなケースでは、税務署に「実際には贈与が成立していない」と判断され、課税対象外になるか、あるいは逆に相続税の課税対象として扱われることがあります。

実態を担保するポイント

- 契約書と実際の資金移動記録をセットで残す

- 贈与後の財産管理を受贈者本人が行う

- 必要に応じて公正証書で証明力を強化する

贈与者・受贈者間のトラブルと誤解

生前贈与は、家族間の信頼関係を前提とした行為ですが、時に「なぜ自分には贈与されないのか」「不公平だ」という感情的トラブルの火種になることもあります。

特に、複数の相続人がいる場合や、一部の子にだけ資産を贈与したようなケースでは、後々の遺産分割協議で不満が噴出することも珍しくありません。

トラブル回避のためにするべきこと

- エンディングノートや手紙などで「贈与の理由」を明文化する

- 家族全体への説明・共有の場を設ける

- 将来的な遺産分割も含めて、バランスを考慮した贈与計画を立てる

また、贈与したつもりでも受贈者が「もらった認識がない」というケースもあります。金銭面だけでなく、コミュニケーション面のケアも大切です。

生前贈与を成功させるためのコツ

生前贈与はただ財産を渡すだけではなく、贈与の目的やタイミング、相手との関係性を見極めた計画性が重要です。また、相続との兼ね合いを考えた長期的な視点も不可欠です。

ここでは、生前贈与を成功させるために押さえておきたい3つのコツをご紹介します。

目的・相手・時期を明確にした贈与設計

まず重要なのは、「なぜ」「誰に」「いつ」贈与するのかを明確にすることです。目的があいまいだと、贈与の意義が伝わらず、トラブルの原因になることもあります。

たとえば、

- 子の住宅取得支援をしたいのか

- 孫の教育資金として渡したいのか

- 相続税対策として資産圧縮を狙っているのか

このように目的を明確にすると、適切な制度やタイミングが自然と見えてきます。また、相手のライフステージや状況も考慮し、必要なときに届く贈与を心がけましょう。

贈与と相続を見通したトータルプランニング

生前贈与だけでなく、最終的な相続も見据えたトータルな資産設計が大切です。

例えば、

- 一部の相続人に先に贈与してしまい、将来の遺産分割で不公平感が生まれる

- 贈与を繰り返した結果、相続時に課税財産が予想以上に減ってしまい、想定より多く税負担が発生

こうした事態を防ぐためには、遺言書の活用や、相続税のシミュレーションを含めた全体設計が必要です。贈与と相続を「切り離して」考えるのではなく、一体化した終活戦略としてとらえる視点を持ちましょう。

専門家のサポートを早めに活用する

生前贈与は税制や法律、家族関係の要素が複雑に絡み合うため、専門家のサポートは不可欠です。特に以下のようなケースでは、早めの相談が推奨されます。

- 複数の相続人がいる

- 贈与する財産が不動産や株式などの高額資産

- 特定の相手にだけ贈与したいが、他の相続人とのバランスが気になる

税理士による贈与税の対策や申告、司法書士による不動産名義変更、弁護士による法的トラブルの予防など、分野ごとのプロが安心を支えてくれます。

まずは無料相談などを活用して、信頼できる専門家との連携を図ることが、生前贈与をスムーズに進める第一歩となると思います。

生前贈与は「今こそ始める家族への思いやり」

生前贈与は、相続税対策として有効であるだけでなく、自らの意志で家族に資産を託すという「想いの承継」でもあります。

財産の移転においては、単なる税金の軽減だけでなく、「どのように渡すか」「どのように受け取ってもらうか」という丁寧な配慮が求められます。

そのためにも、贈与の目的・時期・方法を明確にし、必要に応じて専門家の力を借りながら計画的に進めることが大切です。知識を得て正しく手続きを行えば、生前贈与は家族にとってかけがえのない贈り物になるでしょう。

「いつかやろう」と先延ばしにせず、今こそ、生前贈与という“思いやりのかたち”を考えるときです。将来の不安を少しでも軽くし、安心して大切な人たちへ想いと財産を託しましょう。

LINEで生前贈与の無料相談受付中!

「どれくらい贈与したら税金がかかるの?」「うちの財産でも活用できる?」そんな不安や疑問、専門家がLINEで無料相談にお応えします。

💡こんな方におすすめです

・贈与を始めたいけど、手続きが不安

・相続税対策を今から検討したい

・家族にスムーズに財産を渡したい

\ 生前贈与・相続の“わからない”をスッキリ解消 /

👉 [LINEで今すぐ無料相談する]